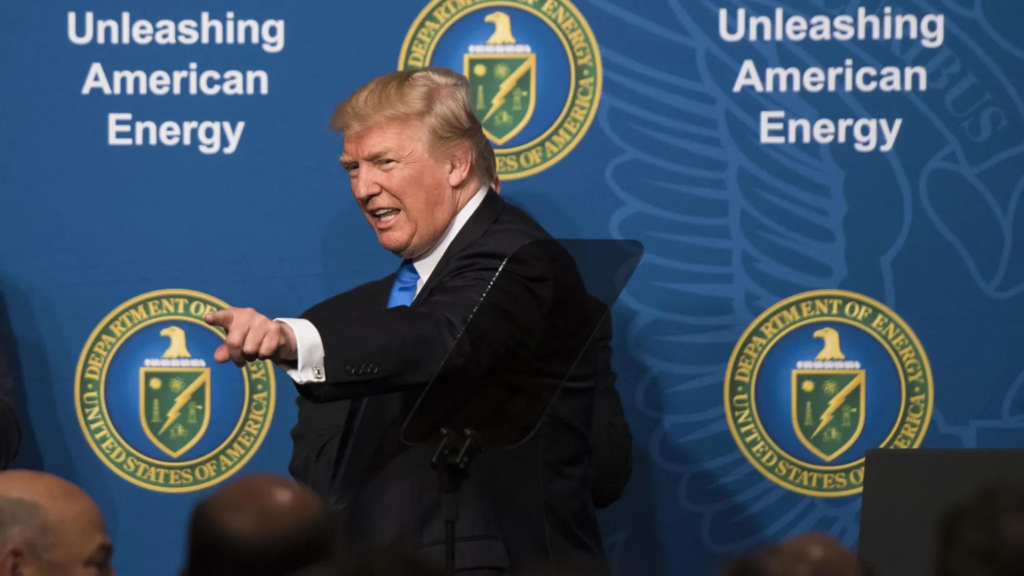

Как обещание Трампа «бурить, детка, бурить» влияет на другие страны

Саммит ООН по климату в Объединённых Арабских Эмиратах в 2023 году завершился призывом к «отходу от ископаемого топлива». Это расценили как историческую веху в глобальной климатической повестке.

Однако спустя всего год всё громче звучат опасения, что мировая приверженность «зелёному» курсу начинает терять импульс. Рост перехода на чистую энергию замедляется, тогда как объёмы сжигания ископаемого топлива продолжают расти.

К этому добавилась «национальная энергетическая чрезвычайная ситуация» президента США Дональда Трампа, сопровождаемая возвратом к «традиционным» углеводородам и сворачиванием политики в сфере чистой энергии. Уже видно, что решение США уведомить ООН о выходе из Парижского соглашения и лозунг «Drill, baby, drill» (в переводе примерно «Бури, детка, бури!») влияют на настроения в других странах и на решения крупных энергетических компаний.

Индонезия, к примеру, прямо заявила, что может пересмотреть свои обязательства по сокращению выбросов. «Если США этого не делают, почему мы должны?» – задал риторический вопрос специальный посланник по изменению климата и энергетике Индонезии Хашим Джоджохадикусумо. Его аргумент: Индонезию много лет призывают «закрывать электростанции», но в то же время Соединённые Штаты производят гораздо больше углеродных выбросов на душу населения.

В Южной Африке процесс замены угольной энергетики на возобновляемые источники и так шёл непросто, хотя там был анонсирован иностранный пакет поддержки в размере 8,5 млрд долларов. Эксперты опасаются, что неустойчивость глобальной климатической политики и дальнейшее увеличение добычи ископаемого топлива в США и других крупных экономиках могут усилить «откатные настроения» и в таких странах, как ЮАР.

Аргентина вообще отозвала своих переговорщиков с климатической встречи COP29 вскоре после победы Трампа на президентских выборах в США. Нынешний президент страны Хавьер Милей дал понять, что экология для него – «часть повестки дня пробуждённости» (woke agenda), и уже намекнул на выход Аргентины из Парижского соглашения.

Со своей стороны, ряд нефтегазовых компаний также переориентируются на более высокорентабельные нефтяные проекты, сокращая вложения в «зелёные» активы. Норвежская Equinor заявила, что вдвое урежет инвестиции в возобновляемую энергетику в ближайшие два года, продолжая наращивать добычу нефти и газа. Подобного шага ожидают и от других мировых энергетических гигантов.

Между тем в сфере чистой энергии, несмотря на рекордные 2 триллиона долларов глобальных инвестиций (впервые за всю историю), темпы роста действительно снижаются. Банки продолжают финансировать ископаемое топливо, а страны-потребители выстраиваются в очередь за американскими энергоносителями: Индия, Япония, Южная Корея и другие ищут выгоду от потенциально более дешёвого газа из США и снижения собственной зависимости от поставщиков из других регионов.

Учёные же напоминают: для удержания глобального потепления в пределах 1,5 °С от доиндустриального уровня нужна быстрая декарбонизация. Новая добыча угля, нефти и газа фактически должна быть остановлена, а выбросы сократиться примерно на 45% к 2030 году. Однако обещанная «всемирная роль» американской нефти и газа осложняет выполнение этих задач.

Что ждёт Россию и Коренные Народы Севера?

На фоне турбулентных мировых тенденций особые вопросы встают перед Россией — одной из ведущих добывающих стран. Экономика России в значительной степени завязана на экспорт нефти и газа, причём значительная часть перспективных месторождений расположена в северных и арктических регионах. В случае дальнейшего роста мирового спроса на углеводороды и потенциальной конкуренции со стороны США, России будет необходимо поддерживать и, возможно, расширять геологоразведку, а также осваивать новые зоны добычи, в том числе на шельфе Арктики.

Ужесточение или смягчение климатических обязательств

В рамках Парижского соглашения Россия формально взяла на себя обязательства по сокращению выбросов. Если усиливается мировая «углеводородная гонка» и крупнейшие экономики (США, Китай, Индия и другие) не демонстрируют единых усилий в «зелёном» переходе, возможно смягчение клим-политики и в России. С другой стороны, если Евросоюз и часть азиатских стран будут неукоснительно двигаться к низкоуглеродной энергетике (как средство не только экологии, но и технологического лидерства), Россия может столкнуться с ужесточением внешних требований к своей экспортируемой продукции (например, углеродные налоги, трансграничные сборы).

Переориентация поставок

События последних лет уже запустили тренд переориентации российских энергоносителей на рынок Азии, прежде всего в Китай и Индию. Если США начнут активно «затапливать» рынок дешёвым СПГ, конкуренция за азиатских потребителей обострится. Это может привести к дальнейшим ценовым колебаниям и ускорит инвестиции в инфраструктуру для экспорта нефти и газа на Восток, вынуждая российские компании искать пути повышения эффективности добычи и транспортировки.

Влияние на Коренные Народы Севера

Активизация добычи нефти и газа в северных регионах способна привести к усилению промышленной нагрузки на экосистему. Коренные Народы Севера — саами, ханты, манси, чукчи и др. — зависимы от традиционных промыслов (оленеводство, рыболовство, охота). Проблемы, связанные с разливами нефти, нарушением гидрологического режима рек, загрязнением почв, лишь усугубят вызовы, с которыми уже сталкиваются местные сообщества.

Арктика и Север России нагреваются быстрее средних мировых темпов. Таяние вечной мерзлоты (permafrost) приводит к деформации земель, разрушению традиционных маршрутов миграции оленей и ухудшению качества пастбищ. Трещины и оползни усложняют жизнь местному населению, в том числе доступ к охотничьим угодьям и традиционным местам ловли рыбы.

С одной стороны, освоение месторождений даёт рабочие места, инвестиции в социальную инфраструктуру (пусть и зачастую в рамках «корпоративной социальной ответственности»). С другой стороны, Коренные Народы часто оказываются в уязвимом положении из-за отсутствия механизмов, гарантирующих их участие в распределении прибыли и уважение к их образу жизни. Без чёткого правового регулирования и механизма учёта интересов местных общин возможны конфликты вокруг земель и традиционных промыслов.

Потенциальные зелёные альтернативы

С учётом богатых ресурсов (ветра на побережье северных морей, гидроэнергии в горных районах Сибири и Дальнего Востока, солнца в южных субъектах РФ) у России есть возможности для развития возобновляемой энергетики. Однако переход на неё требует существенных инвестиций, модернизации сетей, создания технологической базы и смены приоритетов в госрегулировании. Пока же углеводородный сектор остаётся главным «локомотивом», и многие эксперты сомневаются, что в краткосрочной перспективе произойдёт серьёзный «зелёный» рывок.

Таким образом, для России сегодня встаёт дилемма: продолжать полагаться на экспорт сырья и краткосрочные экономические выгоды или всё-таки ускорять диверсификацию экономики, учитывая возможную стагнацию мировых рынков нефти и газа в будущем (или всё же замедление их роста).

Для Коренных Народов Севера главная угроза – нарастающее изменение климата, которое уже сейчас меняет наш традиционный уклад жизни, и возможное ухудшение экологии вследствие индустриального освоения Арктики. Без выстраивания системных механизмов защиты прав и интересов этих общин освоение ресурсов Севера может иметь тяжёлые социальные и экологические последствия, усугубляя разрыв между индустриальными «центрами прибыли» и «периферией», где люди напрямую зависят от окружающей среды.

В целом, хотя мировой энергопереход и достиг определённого уровня развития, растущее несогласие между ведущими экономиками, усиление экспорта дешёвого ископаемого топлива (в частности, из США), а также собственные интересы стран–поставщиков могут затормозить процесс. Россия — один из крупнейших игроков на этом поле — окажется в центре этой «дилеммы перехода»: играть по новым «зелёным» правилам или сохранять статус-кво, рискуя столкнуться с долгосрочными проблемами как в экономическом, так и в социально-экологическом плане.